所有罪案故事的真相,都该有三要素:

- 凶手是谁?

- 凶手怎么做到的?

- 凶手为什么要这么做?

也就是,身份、手法、动机。

身份

一些凶手身份不明、或者未能确认的案子,被称为“悬案”。比如著名的“开膛手杰克”(1888),“莉齐·鲍顿” (1892),“黑色大丽花”(1947),南大刁爱青案(1996),朱令案(1994)等等。

显然,身份是罪案真相中最重要的部分。

手法

在文明社会,手法是定罪的必要条件。仅靠针扎小人行巫蛊术,被认为是不可能致人死亡的。

真相大白之日,手法往往是最能说清楚的。这可能因为手法往往是侦查的起点,而且现实生活中的案子,手法往往没有本格推理小说中那样复杂。

黄金时代的古典推理,本格、新本格推理都主要在设计谜题(手法)上下功夫,然而,社会派推理不以此为重点,比如,东野圭吾的《恶意》,野野口修杀害好友的手法不值一提。

动机

三要素中,杀人动机是最复杂的,最难证真的部分。

动机,看起来是三要素中最不重要的,法律实践中,找不到明确动机的案子也会被定罪,只是可能对量刑会有影响。

比如日本的“一斗缶事件”1,被认为是凶手的父亲,因为找不到明确的动机,最后以过失杀人被判有期徒刑 28 年。

再如著名的“刺马案”2。凶手张汶祥直至被凌迟,始终未曾具体解释真实动机。以至后世对此案颇多猜测,成就了很多野史、小说、戏曲、电影作品。

然而,动机的重要,比之澄清事实和惩罚凶手,更在于补全真相。

《天堂岛疑云》第一季(Death in Paradise Season 1, 2011)中,Richard Poole 督察的探案公式是:动机 + 手法。

青崎有吾创作的漫画《敲响密室之门》,有两位侦探,御殿场倒理负责勘破作案手法,片无冰雨负责分析动机。

即使在每个推理作者都痴迷于设计手法的古典推理的黄金时代,一本小说也总要交代一下凶手的动机。“争夺遗产”这样的理由,虽则简陋,但总不会缺席。这一时期的大师埃勒里·奎因,后期已经创作出《九尾怪猫》(1949)这样的作品,一个连环杀手的故事,动机而非手法成为了小说的重点。

20 世纪 50 年代在日本兴起的“社会派推理”,注重的是对于人性的描绘与剖析,以及各种值得思考的社会问题。这一派的大部分作家对设计动机的兴趣超过了对设计谜题(手法)的兴趣。

前面提到的《恶意》,正是将小说的惊人之处全部“押宝”在动机上的杰作。

《神探可伦坡》3《古畑任三郎》这类剧,剧目一开始,凶手已经表演完毕,悬念全都留给了侦查过程和犯罪动机。

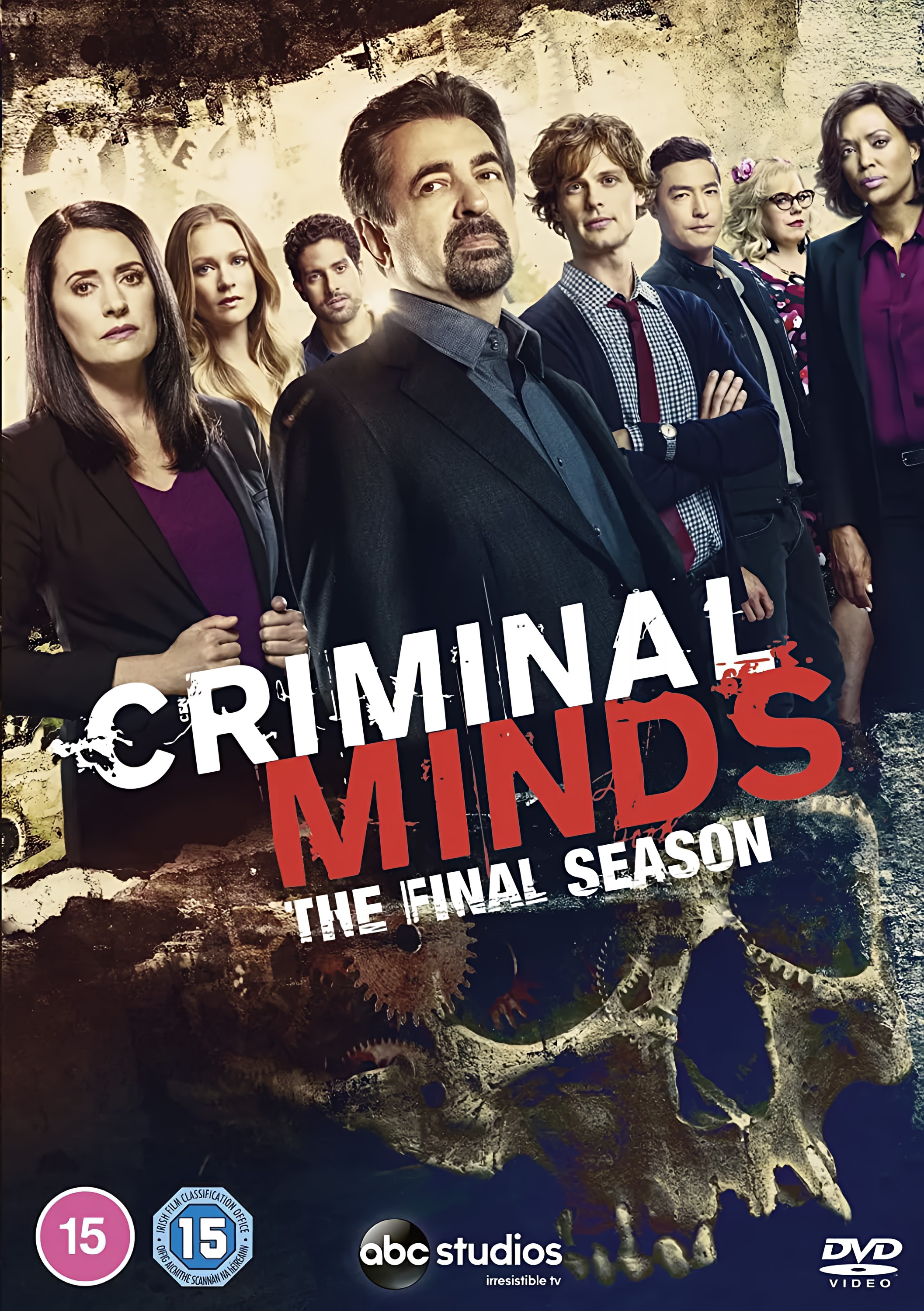

《犯罪心理》一类剧,以变态连环杀手作为招牌,着重罪犯的“心理理由”,心理上的原因也是原因,只不过,往往是现实理由太难解释的时候,人们才会接受心理变态、精神疾病这类理由,精神疾病也往往成为为这类犯罪者辩护的理由。

总之,人们期待犯罪者给出理由,或者有关部门给出犯罪者的理由。

出于自由意志的理由,最能为人接受。没有的话,非意志的理由,如精神疾病发作,也算聊胜于无。但是,

没有动机的真相,与其说是真相,不如说只是堆放在一起的一些事实而已。

上一篇《AI 时代,我们还能发现事实真相吗?》已提及真相与事实之区别:

真相需要包含因果解释,或者干脆说真相就是一种因果解释。 如“张三杀了李四”只是一个“事实”,但若和“李四杀了张三的父亲”这另一事实联系起来,则构成“真相”:张三为父报仇,杀了李四。

社会事件的真相之“真”,是合理性,并不那么“真”,比不得物理学研究的那种真;社会事件的“因果”,也比不得物理学实验的那种因果。然而,不能没有。

“刺马案”到底是张汶祥与马新贻之间的桃色恩怨所致,还是曾国藩试图重夺湘军领导权的阴谋?各有各的道理,只是不能一点道理都没有。

这并非人类好事之举。人就是以道理来组织这个世界的。

试想如果人们每天看到、听到的报道,只是一个个孤立的事实,既没有半句明示或暗示的解释,观众、读者亦无半分在这些事实中建立因果联系的兴趣,这便不是人类的世界。